ドイツのだっこ「トラーゲン」とは

抱っこ文化の再発見から発展した「Tragen」

トラーゲン(Tragen)はドイツ語で「抱く・運ぶ」を意味する日常語です。

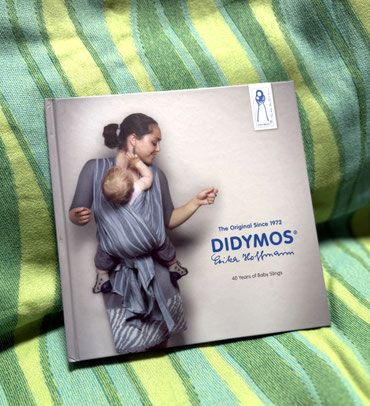

1971年、エリカ・ホフマン氏がメキシコの伝統布「レボソ」で自身の双子を抱っこしたことをきっかけに、現在の織布ベビーラップが生まれました。

翌年にはDIDYMOS社を設立。雑誌での紹介を機に「抱き癖をつけない育児」が主流だった当時のドイツで、赤ちゃんを抱く文化が再評価されていきます。

この「Tragen(抱っこ)」はやがて、愛着形成・発達支援・福祉・医療といった分野に応用されていきました。

「ベビーウェアリング」との違い

ドイツ発のTragen(トラーゲン)は、英語では「Babywearing(ベビーウェアリング)」と訳されます。

しかし「ベビーウェアリング」は、1980年代アメリカでシアーズ博士が提唱した愛着形成育児の一環として誕生した言葉で、心理的つながりを軸に広がってきた育児方法です。

一方の「トラーゲン」は、愛着に加えて、赤ちゃんの身体の発達や姿勢への配慮、さらには基礎治療としての応用まで含む、より医療・発達支援的なアプローチです。

理論的な背景と「キネステティク」

トラーゲンの理論的基盤には、生理学・解剖学・心理学・動物行動学など、さまざまな学問分野があります。

そのひとつとして、介護や医療の現場で活用される「キネステティク(Kinästhetik)」の考え方も応用されています。

赤ちゃんが自分の身体を感じながら、動きを調整して育つには、大人の関わり方や、抱っこ紐の使い方も大切です。

トラーゲンでは、そうした視点をもって、赤ちゃんの発達や親子の関係づくりをだっこおんぶ、抱っこ紐で支える実践が重ねられています。

発達支援・基礎治療としての応用も

ドイツの抱っこ専門機関Die Trageschule®では、小児麻痺やダウン症、早産など、さまざまな医療的・発達的ニーズを持つ子どもたちへのケアに、抱っこひもが活用されています。

これは単なる「育児の工夫」ではなく、Tragen als Teil einer Basistherapie(基礎治療の一環としての抱っこ)として、理論と実践に基づいた支援の形です。

資料内では、

✔ 体幹の筋肉が育ってきた

✔ 姿勢が安定し、日常の動きがしやすくなった

✔ 理学療法士から「体幹の筋力が著しく改善した」との報告があった

といった事例が紹介されています。

日本でも実践される発達支援との接点

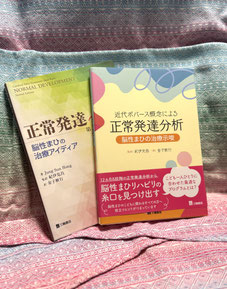

日本語の文献では、たとえば金子断行氏の著書『近代ボバース概念による正常発達分析』などから、トラーゲンの発達支援と通じる視点を感じ取ることができます。

赤ちゃんの運動発達を神経学・解剖学的に解説した内容は、Die Trageschule®での学びとも深くつながっていました。

ただし、「抱っこ紐という道具を用いた発達支援」について解説された論文や書籍は見つかっていません。

日本の支援現場での小さな実践

トラーゲンのような視点が、日本でも発達支援やケアの現場に活かされる可能性は、まだ広く知られていないのが現状です。

ですが、トラーゲンを学んだ支援者や個人レベルでの実践が少しずつされているのも事実です。

たとえば、小児訪問看護の現場で、ケアの一環として抱っこひも選びを支援したり、ダウン症児や双子育児での活用がされていたりします。

ディディモス日本代理店でも、障害児のベビーウェアリングの対応事例があります。

こうした一つひとつの実践が、日本における新しい支援の形を育てていく可能性を感じています。

トラーゲン参考文献

トラーゲンの背景にある考え方をより詳しく知りたい方には、

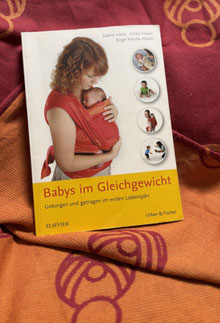

『Babys im Gleichgewicht – Geborgen und getragen im ersten Lebensjahr』(Urban & Fischer)という書籍があります。

これは、Die Trageschule®の講師陣によってまとめられた一冊で、トラーゲンのベースとなる発達や姿勢へのまなざし、親子の関わり方が、写真と共に紹介されています。

D-SuB SIGの基礎理論講座ではこの本に通じる考え方をベースにしています。

ドイツでは、抱っこひもが発達支援や基礎治療の一環として

使われている実践があります。

日本でも、育児支援を超えた視点で、現場のみなさんと一緒に考えていけたらうれしいです。

@Development-Supportive Babywrap Special Interest Group By Dakkoschool